|

L’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, plus connue sous le patronyme CERN (à l’origine c’était l’acronyme du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire regroupant 11 pays européens et qui constitua le laboratoire en 1952. Le sigle fut conservé pour le nouveau laboratoire lorsque le conseil fut dissout), qui est le plus grand laboratoire mondial de recherche sur la physique des particules, est situé à Genève à cheval sur la frontière séparant la France de la Suisse. Il est aussi connu comme étant le berceau de l’Internet (World Wide Web). Aux 12 pays fondateurs du CERN qui ont signé le traité le 29 septembre 1954, 8 nouveaux états membres se sont joints depuis.

Le LHC, accélérateur du 21è siècle, prendra la relève du LEP en 2007. Ce collisionneur de particules de nouvelle génération, le plus puissant jamais construit, permettra à quelque 5 000 physiciens du monde entier d’étudier les mystères de la matière en remontant aux «origines» de l’univers. La conception du LHC a nécessité l’équivalent de 5 000 années humaines d’ingénierie du CERN et de ses instituts partenaires. L’industrie européenne des états membres du CERN produira 80% des éléments du LHC. Les 20% restant seront fournis par les états non-membres.

L’utilisation généralisée des technologies dernier cri comme la supraconductivité a permis une augmentation considérable des performances tout en réduisant la consommation d’énergie. Le LHC utilise le tunnel existant du LEP et les installations de l’ancien accélérateur du CERN. Le LHC sera installé dans le tunnel du LEP (27 kilomètres de circonférence à 100 mètres sous terre) qui se trouve à cheval sur la frontière Franco-Suisse près de Genève.

Les deux faisceaux de protons ou d’ions lourds tourneront dans des directions opposées à l’intérieur de deux tubes à ultra-vide se croisant à quatre emplacements. C’est depuis ces points d’intersection que les détecteurs des expériences ATLAS, ALICE, CMS et LHCb observeront les collisions.

Le détecteur ATLAS (abréviation de l’anglais «A Toroidal LHC Apparatus») est destiné à d’ambitieuses pluri-expérimentations pour le LHC. Il permettra l’exploration de nouveaux domaines de la physique fondamentale des particules. Ce détecteur est construit et financé par une collaboration mondiale de 150 établissements dans 34 pays. Le détecteur ATLAS fera 22 mètres de haut, 45 mètres de long et pèsera quelque 7 000 tonnes. Il combinera les dernières technologies dans différents secteurs, allant des micro-détecteurs à circuits integrés semiconducteurs, aux traitements de données ultra-rapides, jusqu’au plus grand aimant supraconducteur jamais construit. Le détecteur ATLAS exige environ 80 tonnes de matière plastique, pour les scintillateurs, qui brillent quand des particules chargées les traversent. Dans ATLAS il seront utilisés sous forme de tuiles formant la partie du détecteur appelée calorimètre hadronique. Celui-ci mesurera l’énergie des particules créées lors des collisions entre les protons du LHC.

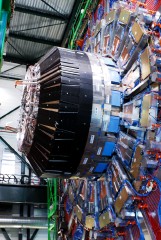

Le détecteur CMS est un détecteur haute performance à usage universel dont l’objectif est de défricher la «nouvelle physique», quelle qu’elle soit. Ce détecteur, pesant 12 500 tonnes, a été conçu et est construit par une collaboration mondiale de 1 800 physiciens dans 32 pays. Le CMS est un grand détecteur, composé d’une multitude de couches, très avancé technologiquement. Chacune de ces couches est conçue pour accomplir une tâche spécifique et ensemble elles permettront au CMS d’identifier et mesurer avec précision l’énergie de toutes les particules produites lors des collisions proton-proton du LHC. Les couches du détecteur CMS sont assemblées en cylindres concentriques autour du point de collision. Au centre de la conception du CMS se trouve le plus grand aimant solénoïde supraconducteur avec le champ le plus fort et l’énergie stockée la plus importante à ce jour. Le solénoïde fera 6 mètres de diamètre sur 13 mètres de longueur. Il produira un champ de 4 Tesla, c’est-à-dire une énergie de 2,5 Giga Joules, assez pour fondre 18 tonnes d’or. Au total, le CMS comportera 15 000 000 de liaisons électroniques, commandées par de puissants ordinateurs, desquels les informations fournies par le détecteur seront extraites. Un calorimètre électromagnétique de haute précision, composé de cristaux de tungstène de plomb (PbWO4) et optimisés pour la détection de processus clés, baigne dans un champ magnétique. Le CMS nécessitera 80 000 de ces cristaux pour un volume total de 11 m3 et un poids de 90 tonnes. Afin de produire ces derniers sur une période de 5 ans, la cadence de production mondiale a due être sensiblement augmentée.

Cliquez sur les vignettes pour visualiser une version plus grande

|

Grand Collisionneur de Hadrons (Large Hadron Collider - LHC) du CERN

Grand Collisionneur de Hadrons (Large Hadron Collider - LHC) du CERN